子どもの矯正は何から始める?|「昔の常識」から一歩進んだ考え方

「子どもの歯並び、気になってはいるけれど…何歳で、どこに相談すればいい?」

そんな迷いに、いまの診断と設計の視点からお答えします。

<かつての“常識”>

矯正の世界では長いあいだ、

「下あごの犬歯間(犬歯と犬歯の間の距離)は広げると後戻りする」と考えられてきました。

そのため、旧来のワイヤー矯正では「永久歯が生えそろう13歳頃まで待つ」→全体像が見えてから計画を立てる、という流れが一般的でした。

- 前歯のねじれを少しずつ除く

- 歯の高さ(挺出・圧下)を合わせる

- ゴムで前後・左右のバランスを寄せていく

段階を積み上げる必要があるため、期間はどうしても長くなりがちでした。

いま何が変わった?|「設計の精度」が基準になりました

現在は、CTや3Dスキャンによって歯槽骨の厚み・歯根の方向・気道や舌のスペースまで立体的に把握できます。

そのため、どこまで導けるか、どこは変えないほうが良いかを事前に設計できるようになりました。

とくにインビザラインでは、複数の工程を並行して進める設計が可能になり、

従来よりも計画どおりに進みやすいケースが増えています(すべての症例に当てはまるわけではありません)。

「抜歯で口元を下げる」──その前に確認したいこと

上下の小臼歯を抜歯して口元を下げる設計は、長らくセオリーの一つでした。

ただ、CT診断が普及した現在、歯が骨の外へ逸脱するリスクが見えるようになり、

骨の厚み・歯根の方向・全体のバランスを踏まえた計画の重要性が高まっています。

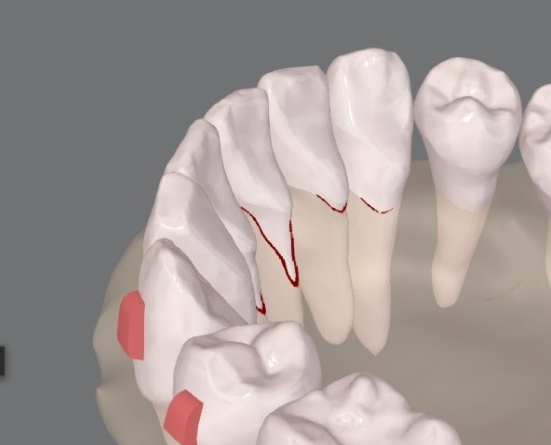

骨から外へ出さない設計のために――。下の動画では、赤く見える部分が骨外に突出した状態の一例として示されています。

(実際の治療可否は、個々の骨条件により異なります)

ポイント:見た目だけで判断せず、立体情報に基づく計画を立てること。

必要に応じて非抜歯の選択肢や、位置の見直しを含む全体計画を検討します。

もう、“勘と経験”だけの時代ではありません

かつてはワイヤー中心での調整が当たり前でしたが、いまは3Dデータに基づく設計が標準になりつつあります。

当院ではCT診断を併用し、ひとり一人に合わせた計画を立てられるインビザラインをご提案しています。

まとめ|その子に合う“導き方”を一緒に考えましょう

昔の常識にとらわれず、骨条件・呼吸・舌のスペース・長期安定まで含めて設計する時代になりました。

大切なのは装置の種類ではなく、どう設計し、どこまで導くか。

私たちは、データに基づく診断と設計で、やさしく確かな第一歩をお手伝いします。